首页

文苑

十度寒暑慰平生

1452323864000

2011年11月在北京会见了全国人大常委会原副委员长、中国妇联名誉主席彭珮云,汇报了美国华人妇女的工作学习和生活情况,妇联副主席孟晓驷等出席了会见。 [caption id="attachment_411" align="alignnone" width="600"]

2011年11月在北京会见了全国人大常委会原副委员长、中国妇联名誉主席彭珮云,汇报了美国华人妇女的工作学习和生活情况,妇联副主席孟晓驷等出席了会见。 [caption id="attachment_411" align="alignnone" width="600"]

2012年4

月于建一在华盛顿陈纳德将军楼拜访了美国著名华裔领袖陈香梅女士。[/caption]

2012年4

月于建一在华盛顿陈纳德将军楼拜访了美国著名华裔领袖陈香梅女士。[/caption]

于建一:华夏时报发行人、社长兼主编,2005年春摄于北京 美国媒体中流传着一句话:恨谁就鼓动谁去办报,让他倾家荡产。没有人来鼓动,当年负笈远渡重洋寻梦的学子,带着一颗依然年轻的心,在海外传媒的舞台上自己穿上了红舞鞋。 在一次采访中,和一位美国报人交换了名片。他问:“Why are you running a newspaper business(你为什么做报纸啊)?”看着他的蓝眼睛,我说:“Because I am stupid (因为我缺心眼儿)”。他愣了一下,似乎顿悟:“Yes, We are all stupid(是啊,咱们都缺心眼儿)”。 很多人问我:“不赚钱,为什么还要办报?”岂止不赚钱,还经常赔钱。我说:“神经不正常”。面对挚友时才说,“我在尽孝。” 1997 年夏,七十多岁的父母决定来休斯敦看望我们,临行前父亲被查出患了癌症。我和北京的弟弟妹妹在电话中商定不告诉父母。秋天,父母在朋友的陪同下艰难地来了。那时,我是纽约侨报驻休斯敦的特约记者。父亲敬仰新闻事业的先驱者范长江先生和民主斗士、诗人闻一多教授,称他们是中华民族的脊梁。 几个月后,父亲病情加重,决定回北京。旅居休斯敦的中央美院教授杨先让和雕塑家王维力来看望父亲,并为他饯行。父亲对我说:“办一份简体字报纸,写一本介绍中国人在美国奋斗的书,办一次画展。有条件时为家乡做点事。”这也许是遗嘱了。我忙为自己开脱:“办这些需要资金,我去哪里找钱啊?” “事在人为。”父亲淡定地说。“钱这东西生不带来,死不带走。别看得太重。”终日被病痛折磨的父亲,在生死和钱财方面还带着山东人的洒脱。 筹建报社几经沉浮。2003 年底,我被怀疑患了卵巢癌。手术后五个月,再次开始筹建报社。2004年10月在北京与海外中心签订了合作协议。很多人问你是到美国读比较文学的?什么学位? 我1970 年初中毕业,因文体特长被招入国防科委(中国科学院计算技术研究所)。是篮球、排球、乒乓球队的预备队员;在《长征组歌》中合唱,在《沙家浜》剧组里跑龙套。从小学、中学到工作以及在干校,都喜欢写写画画,负责板报宣传。1982 年电子工程和计算机专业毕业后转到总体设计室。学过日语,准备去日本留学。经研究室老师推荐到美国数据控制公司( CDC)驻北京饭店办事处,一年后任经理助理。1987年自费公派到路易斯安娜州立大学,在物理、金融、哲学系三年。六四后决定留美,转到路州南方大学护士学院,两枚荣誉学生奖章,没毕业就被州立医院的信息部门聘用。1996 年全家迁到石油之都休斯敦,当地三家知名报社的记者都是路州大学新闻系的校友,不自觉地加入了这个行列。这些经历,谁听了都笑,但却为我在美国做记者采访不同职业的人奠定了基础。 报社创刊时,中国驻休斯敦总领事、侨界知名人士和社团组织赠送了贺词;北京大学哲学系、中文系、英文系联合赠送了贺词;班禅亲赐画师尼玛泽仁先生赠送了贺词;吴阶平、高庆师、陆汝钤等科学与医学院士,联想总裁柳传志和清华控股有限公司等也赠送了贺词,我如同攀上了一辆呼啸的列车。 2006 年 80 多岁的母亲病重,我在病床前侍奉三周后便匆匆返回,没能送终。2008 年夏,当我准备回京代表报社领取 11 份奥运征文获奖证书时,积劳成疾,一个月进了两次医院的重症病房。在一年多的康复中,报纸没有中断发行。 2011年9月,参加第六届世界華文傳媒論壇后随团考察山东。省侨办与聊城市侨办帮我找到失去联系近30年的远房堂哥。我和弟弟妹妹带着父母的遗照,首次踏上回乡的路。在市侨办热情周到的接待下,参观了中国运河文化博物馆、东阿阿胶集团、堂邑葫芦研究所、孔繁森纪念馆,走进了湖水(水面大于西湖)中央的古城……。 回到老家堂邑县(始建于隋朝开皇六年公元586年),祖宅百米外的文庙博物馆(始建1161至1189年,金、元、明、清时曾进行过八次局部维修,现存建筑占地十余亩,明朝时期占地40亩)是鲁西北地区最完整的文庙建筑群,也是山东省重点文物保护单位。文庙中800年的柏树已枯萎,围径3.6米的树身缠满绿藤,坚挺的枝干直插苍穹。自元代以来的十几座石碑矗立在院中,诉说着千年的沧桑,记载着历史的厚重。 在当年行乞办义学的武训学堂,我试图在斑驳的集体图片中找出当年的父亲。厅堂内陈列的图片中有唐代名臣、书法大家颜真卿,元代著名散曲家、诗人张养浩,历史人物诸葛亮,现代人士孔繁森……。这里有金戈铁马的故事,有文人墨客的吟咏,有仁人志士的传奇,在中华民族的史籍中仍能寻到这些先人的身影。我顿悟,不管走多远,不管学了什么专业,冥冥之中是先人引领我回归,传承华夏文化。 今年是报社十周年庆典,儿子也恰在康奈尔大学 MBA 毕业,任职于 IBM 研究中心。两幅摄影作品获国侨办和中新社组办的第四届世界华文媒体高层论坛新闻类优秀奖;国画油画和雕塑习作也先后参加了王维力艺术工作室的学生展。十几年的采访文字将集结成书。荣聘为聊城市海外交流顾问,牧林爱基金会副理事长。父母双亲您们若九泉有知,女儿努力了。 告慰了父母。我感谢陪我走过这十年风雨的丈夫(石油公司的资深地球物理学家);感谢关心报社的公公婆婆和文化前辈们;感谢志同道合的朋友与同仁们;感谢所有的客户和支持报社的同胞们;感谢合作媒体的支持;感谢中美两国政府的肯定;感谢推荐我来美国学习,并为报社创刊题词的研究室主任、中国科学院院士高庆狮先生;更感激恩师艾山将我带上文学之路(见报社网站华夏文苑栏目中“函谷关前忆艾山”),使我弃理从文做了报人。需要感谢的人太多,在此深鞠一躬,以表谢意。 人生几个十年?在全球报业日趋衰落的大环境下,跋涉在海外传媒的路上,能与众多有识之士和志趣相投的朋友结缘,能为宣传中美两国的交流架桥、能为家乡的建设出力,能见证和参与华人社区的发展,当暮年在轮椅上回首往事时,不会因碌碌无为而懊悔,足矣。 2014年12月写于美国休斯敦竹溪轩

于建一:华夏时报发行人、社长兼主编,2005年春摄于北京 美国媒体中流传着一句话:恨谁就鼓动谁去办报,让他倾家荡产。没有人来鼓动,当年负笈远渡重洋寻梦的学子,带着一颗依然年轻的心,在海外传媒的舞台上自己穿上了红舞鞋。 在一次采访中,和一位美国报人交换了名片。他问:“Why are you running a newspaper business(你为什么做报纸啊)?”看着他的蓝眼睛,我说:“Because I am stupid (因为我缺心眼儿)”。他愣了一下,似乎顿悟:“Yes, We are all stupid(是啊,咱们都缺心眼儿)”。 很多人问我:“不赚钱,为什么还要办报?”岂止不赚钱,还经常赔钱。我说:“神经不正常”。面对挚友时才说,“我在尽孝。” 1997 年夏,七十多岁的父母决定来休斯敦看望我们,临行前父亲被查出患了癌症。我和北京的弟弟妹妹在电话中商定不告诉父母。秋天,父母在朋友的陪同下艰难地来了。那时,我是纽约侨报驻休斯敦的特约记者。父亲敬仰新闻事业的先驱者范长江先生和民主斗士、诗人闻一多教授,称他们是中华民族的脊梁。 几个月后,父亲病情加重,决定回北京。旅居休斯敦的中央美院教授杨先让和雕塑家王维力来看望父亲,并为他饯行。父亲对我说:“办一份简体字报纸,写一本介绍中国人在美国奋斗的书,办一次画展。有条件时为家乡做点事。”这也许是遗嘱了。我忙为自己开脱:“办这些需要资金,我去哪里找钱啊?” “事在人为。”父亲淡定地说。“钱这东西生不带来,死不带走。别看得太重。”终日被病痛折磨的父亲,在生死和钱财方面还带着山东人的洒脱。 筹建报社几经沉浮。2003 年底,我被怀疑患了卵巢癌。手术后五个月,再次开始筹建报社。2004年10月在北京与海外中心签订了合作协议。很多人问你是到美国读比较文学的?什么学位? 我1970 年初中毕业,因文体特长被招入国防科委(中国科学院计算技术研究所)。是篮球、排球、乒乓球队的预备队员;在《长征组歌》中合唱,在《沙家浜》剧组里跑龙套。从小学、中学到工作以及在干校,都喜欢写写画画,负责板报宣传。1982 年电子工程和计算机专业毕业后转到总体设计室。学过日语,准备去日本留学。经研究室老师推荐到美国数据控制公司( CDC)驻北京饭店办事处,一年后任经理助理。1987年自费公派到路易斯安娜州立大学,在物理、金融、哲学系三年。六四后决定留美,转到路州南方大学护士学院,两枚荣誉学生奖章,没毕业就被州立医院的信息部门聘用。1996 年全家迁到石油之都休斯敦,当地三家知名报社的记者都是路州大学新闻系的校友,不自觉地加入了这个行列。这些经历,谁听了都笑,但却为我在美国做记者采访不同职业的人奠定了基础。 报社创刊时,中国驻休斯敦总领事、侨界知名人士和社团组织赠送了贺词;北京大学哲学系、中文系、英文系联合赠送了贺词;班禅亲赐画师尼玛泽仁先生赠送了贺词;吴阶平、高庆师、陆汝钤等科学与医学院士,联想总裁柳传志和清华控股有限公司等也赠送了贺词,我如同攀上了一辆呼啸的列车。 2006 年 80 多岁的母亲病重,我在病床前侍奉三周后便匆匆返回,没能送终。2008 年夏,当我准备回京代表报社领取 11 份奥运征文获奖证书时,积劳成疾,一个月进了两次医院的重症病房。在一年多的康复中,报纸没有中断发行。 2011年9月,参加第六届世界華文傳媒論壇后随团考察山东。省侨办与聊城市侨办帮我找到失去联系近30年的远房堂哥。我和弟弟妹妹带着父母的遗照,首次踏上回乡的路。在市侨办热情周到的接待下,参观了中国运河文化博物馆、东阿阿胶集团、堂邑葫芦研究所、孔繁森纪念馆,走进了湖水(水面大于西湖)中央的古城……。 回到老家堂邑县(始建于隋朝开皇六年公元586年),祖宅百米外的文庙博物馆(始建1161至1189年,金、元、明、清时曾进行过八次局部维修,现存建筑占地十余亩,明朝时期占地40亩)是鲁西北地区最完整的文庙建筑群,也是山东省重点文物保护单位。文庙中800年的柏树已枯萎,围径3.6米的树身缠满绿藤,坚挺的枝干直插苍穹。自元代以来的十几座石碑矗立在院中,诉说着千年的沧桑,记载着历史的厚重。 在当年行乞办义学的武训学堂,我试图在斑驳的集体图片中找出当年的父亲。厅堂内陈列的图片中有唐代名臣、书法大家颜真卿,元代著名散曲家、诗人张养浩,历史人物诸葛亮,现代人士孔繁森……。这里有金戈铁马的故事,有文人墨客的吟咏,有仁人志士的传奇,在中华民族的史籍中仍能寻到这些先人的身影。我顿悟,不管走多远,不管学了什么专业,冥冥之中是先人引领我回归,传承华夏文化。 今年是报社十周年庆典,儿子也恰在康奈尔大学 MBA 毕业,任职于 IBM 研究中心。两幅摄影作品获国侨办和中新社组办的第四届世界华文媒体高层论坛新闻类优秀奖;国画油画和雕塑习作也先后参加了王维力艺术工作室的学生展。十几年的采访文字将集结成书。荣聘为聊城市海外交流顾问,牧林爱基金会副理事长。父母双亲您们若九泉有知,女儿努力了。 告慰了父母。我感谢陪我走过这十年风雨的丈夫(石油公司的资深地球物理学家);感谢关心报社的公公婆婆和文化前辈们;感谢志同道合的朋友与同仁们;感谢所有的客户和支持报社的同胞们;感谢合作媒体的支持;感谢中美两国政府的肯定;感谢推荐我来美国学习,并为报社创刊题词的研究室主任、中国科学院院士高庆狮先生;更感激恩师艾山将我带上文学之路(见报社网站华夏文苑栏目中“函谷关前忆艾山”),使我弃理从文做了报人。需要感谢的人太多,在此深鞠一躬,以表谢意。 人生几个十年?在全球报业日趋衰落的大环境下,跋涉在海外传媒的路上,能与众多有识之士和志趣相投的朋友结缘,能为宣传中美两国的交流架桥、能为家乡的建设出力,能见证和参与华人社区的发展,当暮年在轮椅上回首往事时,不会因碌碌无为而懊悔,足矣。 2014年12月写于美国休斯敦竹溪轩

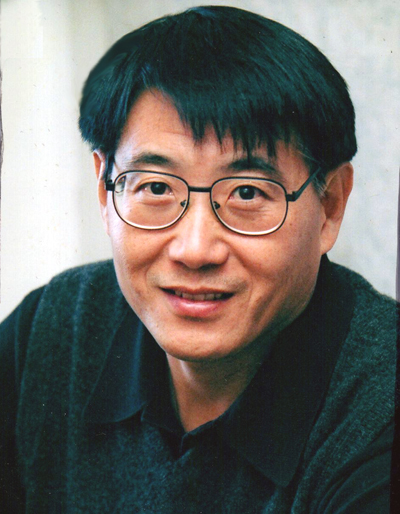

陆钢:华夏时报总编辑兼总经理、资深地球物理学家、业余诗人、摄影家、乒乓球手,2005年春摄于北京

陆钢:华夏时报总编辑兼总经理、资深地球物理学家、业余诗人、摄影家、乒乓球手,2005年春摄于北京

华夏时报创刊十周年感怀

陆钢

文源汇聚书正气 岁月如歌赋新声 春秋十度华夏梦 钟鼓三重故园情 风雨同舟思乡近 肝胆相照望月明 翰墨飘香四海外 碧水长天慰平生

华夏时报十年大事记

2004年10月报社与中国新闻社海外中心建立合作关系。 2005年1月报社与中国新闻社驻美国分社、中国新闻网、中央电视台CCTV4合作,报道德克萨斯州和大休斯敦地区的新闻。 2005年夏,报社参与接待北京人艺《茶馆》剧组来休斯敦的演出。 2006年创建《华夏时报》的电子版www.chinesetimes.us,面向世界各地的中文读者。 2007年社长推荐休斯敦圣托马斯大学商学院MBA访华团参观中国新闻社,受到新闻社社长郭招金等负责人的接见。董事长吴春发退股,社长于建一为发行人。 2007年夏,在路州巴吞汝日市博物馆举办了潘全海油画展,副州务卿出席并致辞。社长陪同副总领事房利拜访了市长,在市政府前的广场上升起了五星红旗。市长颁发了“荣誉市长”证书,表彰其二十年来在美中文化交流中的贡献。 2007年秋,报社与新浪合作报道NBA休斯敦火箭队姚明、林书豪等球星。 2008年北京奥运倒计时一百天,社长参与报社荣誉顾问、原中央美院教授杨先让在圣地亚哥人类学博物馆举办的版画回顾展,其作品反映了中国二十年代至八十年代的变迁,为美国人民了解中国现代史和百姓生活打开了一扇窗户。 2008年8月在国家电网公司和中国新闻社主办,北京奥组委、国务院侨务办公室与中国文联支持的“同一个世界,同一个梦想”全球华人迎奥运征文中,社长组织和编辑了休斯敦侨社十二篇文稿获纪念奖,其中有一等奖第二名,三等奖第一名。全部刊载在《华夏时报》的网站:www.chinesetimes.us。 2010年5月休斯敦市长颁发嘉奖函,表彰报社在美国人口普查中的贡献。 2010年6月报社推荐休斯敦民乐团到路易斯安娜州立大学音乐厅演奏中华民乐,颇受美国师生的好评。 2011年2月美国国会议员为《华夏时报》创刊六周年颁发了贺函。 2011年秋季,社长与北大哲学系主任汤一介先生和杨辛先生商议在海外宣传《儒藏》工程,与北大《儒藏》研究室建立了联系。 2011年11月,社长在北京拜见了全国人大常委会原副委员长、中国妇联名誉主席彭珮云,汇报了美国华人妇女的工作学习和生活情况,妇联副主席孟晓驷等出席了会见。 2012年4月社长在华盛顿陈纳德将军楼拜访了美国著名华裔领袖陈香梅女士。 2012年3月社长被山东省威海市侨办聘请为海外交流顾问。 2012年8月社长被山东省聊城市侨办聘请为海外交流顾问。 2012年9月报社与《中国女性》杂志社合作,在美国发行。 2013年3月报社与凤凰卫视美洲台合作报道休斯敦重大新闻。 2013年9月社长出席青岛全球华媒高层论坛后,组织纽约、休斯敦、芝加哥、明尼苏达、奥尔冈、台湾等报业负责人一行10人到祖籍山东聊城,采访美国老人牧林爱的事迹,利用国际媒体网络宣传这位中美两国人民的友好使者,被聘为牧林爱基金会副理事长。 2013年10月报社参与本报荣誉顾问杨辛教授在北京大学万柳学区设立荷花艺术藏品展馆。 2014报社参与了陆钦仪先生反映抗日战争题材的文集《沉剑集》的出版。 2014年10月报社开始征集中美两国各界贺函、贺词,连续刊出15版。 2015年1月为庆祝报社创刊十周年,在休斯敦中国艺术中心举办了吴泽群国画展,副总领事出席并致辞,国会议员格林先生为画家赠送了贺函。休斯敦各家报社和网站进行了采访报道。 2015年3月报社接待貴州民族大學傳媒學院院長、教授顏春龍博士,商议合作事宜。